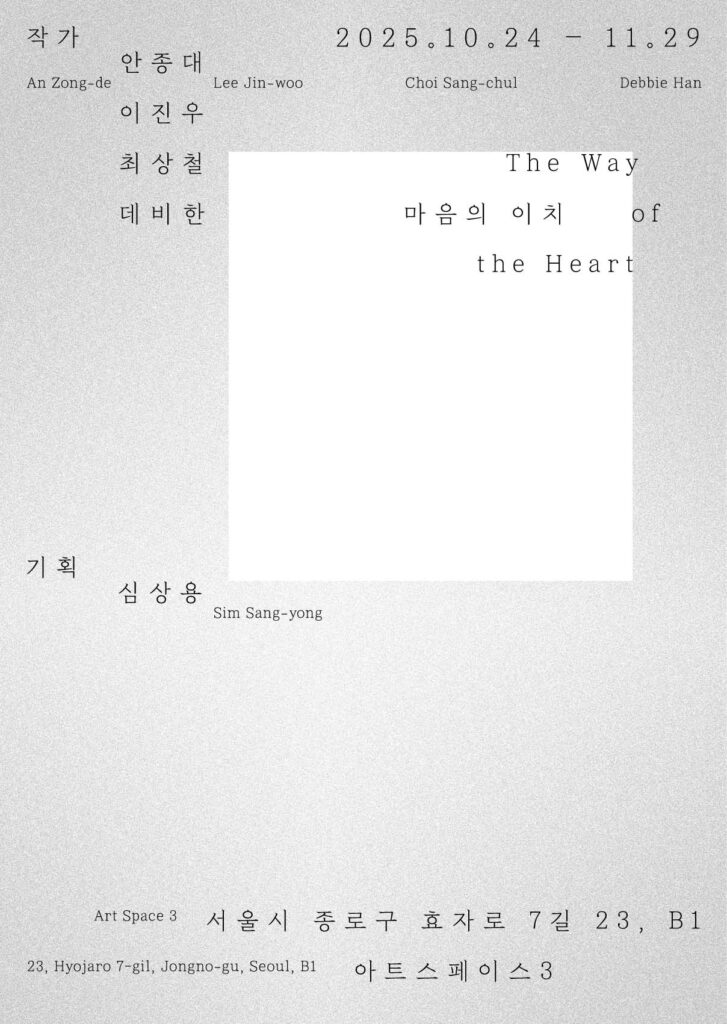

The Way of the Heart

I. The Heart

"The heart has its reasons, which reason knows nothing of."

-Pascal-

1. Heart

Artworks that reflect the artist’s heart enrich life and become sources of wisdom. The harmony of colors and the play between balance and imbalance evoke unexpected emotions, stir the imagination, and elevate the spirit. Yet, little is known about the ‘heart’ that makes this possible.

In Christian theology, the heart is considered the source of faith, desire, love, and the deepest spiritual center of human existence—associated with Goodness, Truth, and Beauty. This concept differs from the mind, which is more closely tied to doctrinal understanding or theological reasoning. In the phrase “God sees the human mind,” the term ‘mind’ corresponds to what is understood as the heart—the core of one's being. In this context, Pascal said, “The heart has its reasons, which reason knows nothing of.” For Pascal, the heart was the seat of intuitive truth and transcendental understanding. Similarly, the Confucian concept of sim (心/heart) encompasses both reason and emotion, integrating what Western thought typically separates as heart and mind. Mencius’ idea of ‘cheukeunjisim (惻隱之心/compassion)’ refers to a heart of compassion that naturally arises from human nature. He believed that this capacity for pity and empathy was central to what it means to be human.

2. The Error

From ancient Stoic philosophy to modern rationalism, emotions—often equated with the mind—were dismissed as mere private and irrational impulses. The Stoics viewed emotions as a kind of illness. However, to regard emotions as mere 'brain errors' is itself a serious philosophical mistake. Emotions are integral elements of personality, reaching deeply into human 'vulnerability'. They are finely attuned to the question: "What should I care about?" Emotions are accompanied by 'nuanced value judgments'. The fear that “someone I love is in danger” presupposes a cognitive recognition of that person’s value. This is the framework in which American philosopher Martha C. Nussbaum describes emotions as 'evaluative judgments'—responses rooted in the very core of human existence. The concept that captures this inner core is the heart, or, in other words, the mind.

Modern Enlightenment philosophy, founded on reason, often reflects a theory distorted by ideas and imaginations disconnected from the core of human existence. Emotions such as love and compassion arise from the heart—the perceptive domain attuned to the vulnerability of being. How can we fully trust a philosophy that lacks awareness of this vulnerability? Nussbaum’s ethical judgments, Pascal’s transcendent insights, and Confucian compassion represent approaches more deeply aligned with the true reason of the heart.

II. The Heart and the Void

"Not desiring specific things, but longing for the empty space

—the void—is a form of goodness beyond imagination or definition. And yet, it is more complete than any kind of fullness."

-Simone Weil-

3. The Status of the Heart

The mind is not an empty vessel. It is shaped by intuitive forces, mental orientations and dispositions. It holds both natural and supernatural influences: desires for goods, fame, and an insatiable need for public recognition. We are bound by what occupies us—often, this means we are bound by obsession. This is why vulgarity seeps into the mind more easily than nobility. "You might wait all night just to get an egg to satisfy your own hunger, but it's rare to do the same for someone else—even if their life depends on it." We are more willing to die for what appears powerful and grand than to sacrifice ourselves for what is weak or humble.

Letting go of obsession is as difficult as dying. When the mind is filled with fixation, it becomes nearly impossible to receive anything new. This obsession clouds our ability to grasp the true meaning of knowledge or information. Learning from the world often changes little. History advances by a single step, only to retreat by two—circling the same ground, or even moving backward. From ancient times to today, “the same event happens to all,” as one verse from a poem attributed to Solomon reminds us.

The human mind has a strong tendency toward fraud, hiding its true nature by pretending to be moral on the outside and even deceiving itself. This 'a priori' inclination to plunge itself into the abyss stems from what Simone Weil, the French philosopher, called gravity—a force that pulls existence downward to its fullest extent. Gravity is the downward energy that drags down human mental energy. It lies behind all phenomena that express the inferiority of human beings in various forms, and it works to undermine and degrade the power of the human mind. This gravity is an energy that drags down the human spirit. It underlies all forms of human vulgarity, manifesting in phenomena that diminish and corrupt the strength of the mind.

Everything that falls under the category of vulgarity in the mind and in life stems from the action of gravity. Vulgarity arises when the higher energies of the mind are lost. It manifests in low-level emotions and behaviors, such as inflicting pain on others, the desire for retaliation, self-satisfaction after doing good, resentment, superficiality, inattentiveness, doubt, and a shallow pretense of intellectualism. Vulgarity is not only intellectual, it is emotional as well.

4. The Void

Art, in its original sense, is a way of assigning true value to materials and objects, to their uses and users, and to the artists themselves. It is a form of homage to the creations of god. But this cannot be done with a mind clouded by desires, obsessions, daydreams, and fantasies. To walk that path, you must direct your whole body and mind elsewhere—toward a place near purity, where effort is made without expectation of reward, and where the fullness of the sublime draws near.

You must empty your mind, not fill it. To borrow Simone Weil's expression, the mind must become a void. This is because a mind crowded with ego-expanding desire, obsession, imagination, and fear cannot truly understand objects or the phenomenal world. What’s required is a complete abandonment of the self, an emptying so total it approaches the level of servitude. Only when the mind is emptied can the eyes of the soul open and see the world as it truly is.

III. Four Art Theories Grounded in the Reasons of the Heart

Choi Sang-chul: The World Enters When the Mind is Emptied

According to Jürgen Moltmann, a theologian at the University of Tübingen, human beings are also a part of nature, yet nature with personality. Thus, there is a vital connection between living fully as a human—deepening one’s personality—and becoming more attuned to nature. The ultimate aim of Choi’s painting lies not in challenge or experimentation, but in reconciliation with the world and its acceptance.

By yielding to gravity, his painting moves toward the possibility of dismantling what is false within us. What is thrown falls, and the stone rolls down. In the life of a tree or a forest, what could be more awkward than a tree that seeks respect from other trees? A tree reaches the highest beauty it can achieve by remaining as it is—merely a tree. Choi’s painting begins with the absence of beginning and finds completion in the denial of completion. His expression moves toward the absence of expression. His tools are primitive. The 'will to express,' along with 'construction' and 'decoration,' ultimately becomes unnecessary. A stone, coated in ink, empties itself as it yields to the pull of gravity. This is merely practice, a kind of training in letting go of expression. From the first roll to the last, from the first lift to the final landing, the act becomes a process of self-emptying. Only when the mind is emptied can the world enter that space.

An Zong-de: "We must go beyond the concepts squeezed out of a 1.3 kg brain!"

Beauty already exists in the world—not just generally, but in abundance. The modern West has misunderstood the idea of creation. For An, creation has nothing to do with breaking, tearing, burning, transforming, or decorating. Beauty is not something to be made. Our time has lost its beauty. That is why the task of art is to rediscover something that has been lost. Art is not about extracting half-formed conceptual hypotheses from a 1.3 kg brain. Nor is it about celebrating contradictions and absurdities. There’s no value in taking a back seat in your own life while bearing the weight of solitude.

Art is an encounter between justice and peace. It is also an encounter between the harmony and balance that lie hidden and scattered throughout the world. Beauty is both meeting and surrender. As the ancient Greek philosopher Heraclitus said, "The world itself is a harmony and balance of opposing tensions—rigidity and relaxation—like the string and the lyre." The artist does not seek. Harmony and balance come to the artist. The artist’s task is to wait humbly and patiently. This waiting is the work of art itself. It is something we must do with desperate patience, to pass through the 'dark night' and 'despair'—to endure until the beauty of the blue earth, daylight, life, light, and shadow arrives. Enduring that pain is the art of An Zong-de. It is the source of justice and peace, and all goodness that our era has lost.

Lee Jin-woo : Art must go past the legacy of the body and the land.

Lee Jin-woo's painting is still driven by a question that binds us: self-alienation, which accelerates the division between the land he steps on and the beauty. Marcel Duchamp disapproved of the way art was treated as equivalent to handicraft labor, and invented art that could be achieved with minimal labor intervention. Thus, conceptualism soon became the mainstream aesthetic and global standard, promoted as part of the zeitgeist. However, Lee saw a dead end in this fleeting skepticism in the chronicle. So he decided not to receive a blood transfusion from that hegemonic flow. Then Jeongseon’s Bakyeon Falls caught his attention. It wasn’t a well-drawn painting, but I felt a sense of liveliness and authenticity. I couldn’t fully understand why, but it made me think, “I want to be this kind of artist, too.” It felt like a world I didn’t have to struggle to understand—one that entered my body on its own.

French philosopher Jacques Maritain defined art as residing entirely on the side of the mind. However, for Lee, art cannot exist without the body. Labor is both prayer and art. Just as life is impossible without care and consideration from the land, aesthetics that do not pass through the l3and are ultimately hollow. All experiences rooted in the land are deeply imprinted in the mind, transcending the physical. When the mind is not nourished by the legacy of the body and the land, thought loses its vitality and gradually withers into something akin to death.

Debbie Han: The Purification of Such Beautiful and Various Colors and Forms

Debbie Han's figure with their head bowed carries a dual meaning: it is both the silhouette of a modern individual absorbed in a smartphone and a reflective soul constantly confronting their own inner abyss. This duality emerges from what Han refers to as the 'essential crack of existence'—the source of existential beauty. It is a crack that makes us live in passion and confusion, that urges us to lean easily toward the meaningless, and that can drive existence to collapse in an instant. The act of embracing, enduring, and sometimes being hurt by this crack is called art. This is the realm of Han’s aesthetics, which seeks 'a delicate and complex balance between the social and spiritual self, and the outer and inner' within that very crack. We call this orientation purification.

In Han's Shadow People, the stream of purification flows down the bent back, shoulders, and chest of the figure with their head lowered. It is a varied and vibrant purification, one that cleanses the residue accumulated in the hearts of beings shaken by the world’s intricate intrigues and ever-shifting trends. What flows down is not merely pigment. Though material, it carries the deepest, most immaterial character—like the moment when the veil between soul and body grows thinnest. This purification, an antidote to modern art, descends through the sculpture and spreads across the earth. The sculpture and the world are reconciled once again. There is no reason why art must be isolated from the world. This is a beautiful embodiment of purification.

Sim Sang-yong(Director of Seoul National University Museum of Art)