Dillon Bastan, Motoko, 김유수, 신혜영, 신승재, 윤태균(Einox), 서민우, Marina

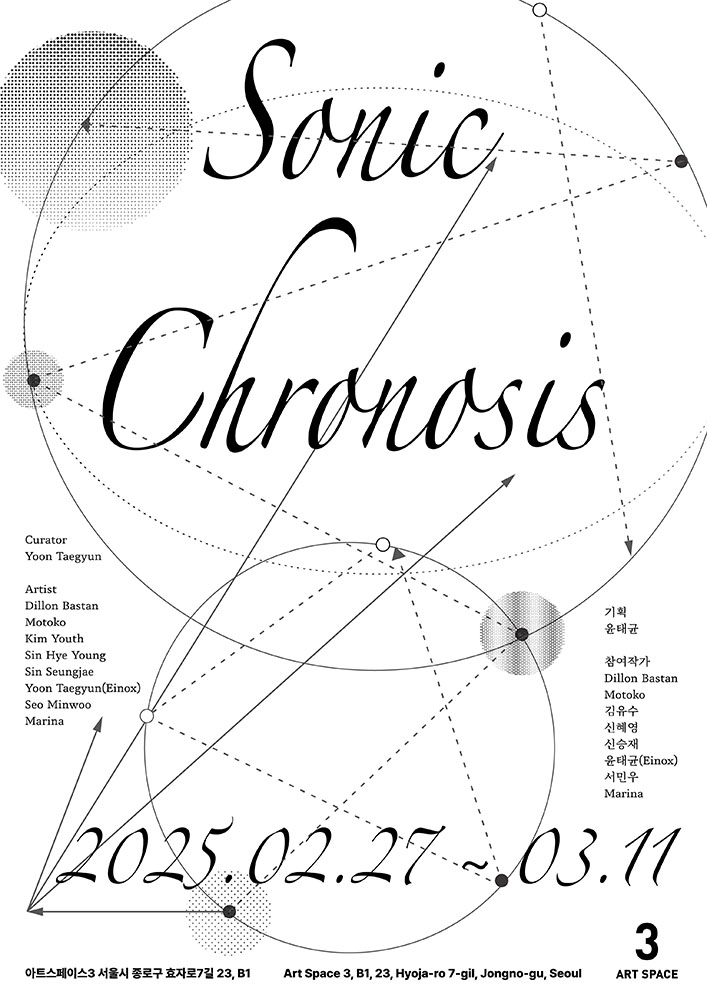

소닉 크로노시스

Sonic Chronosis

ARTIST

TITLE

소닉 크로노시스

Sonic Chronosis

Sonic Chronosis

DATE

2025.02.27(목) - 03.11(화)

(10:30-18:00, 일,월 휴관)

* 삼일절 정상운영

* 연계 렉쳐: 2025.03.08(토) 오후 3시

(10:30-18:00, 일,월 휴관)

* 삼일절 정상운영

* 연계 렉쳐: 2025.03.08(토) 오후 3시

CREDIT

기획: 윤태균

참여 작가: Dillon Bastan, Motoko, 김유수, 신혜영, 신승재, 윤태균(Einox), 서민우, Marina

프로덕션: 윤태균, 서민우

디자인: 장윤아

주관/주최: 아트스페이스3

참여 작가: Dillon Bastan, Motoko, 김유수, 신혜영, 신승재, 윤태균(Einox), 서민우, Marina

프로덕션: 윤태균, 서민우

디자인: 장윤아

주관/주최: 아트스페이스3

시각의 일, 청각의 사건, 시공간-내-현전

배혜정(홍익대학교 초빙교수, 문화살롱5120 디렉터)

어둠 속에 몇 가지 단서가 주어진다. 트레싱지에 인쇄된 파형의 다이어그램과 싯구로 이루어진 타임테이블, 기획자와 시인의 편지, 기획자의 글 그리고 이미 나의 귀를 통해 순간을 지배하고 있는 것은 명확하게 규명되지 않는 소리(들)이다. 사운드 창작자이자 큐레이터인 윤태균은 창작자이자 기획자로서 이 전시 《소닉 크로노시스》를 만들었다. 소리를 만들고 시각장을 조율하는 그에게 이번 전시는 소리로 하나의 세계를 전개하는 일인 한편 소리와 시각 구성의 사이에서 그 경계의 일들을 드러내 보이는 일인 듯하다.

전시를 위해 윤태균은 6명의 사운드 아티스트, 작곡가와 함께 했다. 각각의 작업자로부터 받은 사운드 스케이프 트랙과 곡들은 거리의 소음과 같은 앰비언트 사운드와 드론 사운드 외에도 아이를 위해 부르는 엄마의 자장가 소리, 귀를 기울이면 잡히는 듯도 한 멜로디 등으로 구성되었고 기획자의 편집과 배치 과정을 거쳐 여섯 대의 스피커에 배분되었다. 전시장을 가로지르는 검은 천들은 각각의 소리 구역을 구획했다. 중간 중간 들려오는 남자의 목소리는 다이어그램과 함께 시간의 이정표 역할을 하는 듯 보인다. 그러나 이를 의지하고자 하는 관람객의 노력은 헛일이 되는데 그가 말하는 싯구가 종이에 적힌 약속대로 매번 정확한 음절로 들리는 것도 아니기 때문이다. 이해의 과정은 계속 미끄러지고 관람객은 소리의 혼돈 속에 남는다.

소리라는 인간적인 개념

최초의 녹음기를 마주한 인간의 당황은 프리드리히 키틀러(Friedrich Kittler)가 녹음기를 라깡(Jacques Lacan)의 실재계에 견준 일에 비추어 생각해 볼 수 있다. 녹음기는 지나가는 차 소리, 환풍기 소리 등 그 시간 속 소음을 그대로 기록해 들려줌으로써 사실 우리의 실재에 너와 나의 목소리가 전하는 언어 외에 다양한 소리의 존재들이 있음을 확인하게 만든다. 이는 우리의 소리에 대한 이해가 매우 인간적이라는 점을 드러낸다. 말하자면, “음악을 듣는다”, “당신이 말을 건넨다”, “고양이가 나를 부른다”라는 인식은 내가 듣고 있는 세계 속에서 무언가를 추려서 듣는 일이다. 나의 청각장은 언제나 나의 의지와 행위에 무관하게 구성되지만 나는 목소리를, 벨소리를 인식한다. 그러한 측면에서 우리의 청각 경험은 인간의 인식의 장을 통해 구성된다. 여기서 전시의 혼돈의 이유가 해명된다. 윤태균이 제공하는 소리의 경험이 우리에게 낯선 것이다.

시각의 일

소위 현대미술, 그 중에서도 아는 사람들의 용어로 모더니즘 회화라 불리는 예술의 계보는 클레멘트 그린버그(Clement Greenberg)에 의하면 에두아르 마네(Édouard Manet)에게서 시작되었다. 그린버그는 마네의 회화가 캔버스 바탕의 평평한 표면을 선언한 이후 “실제의 물감”이 명백히 드러나게 되었음을 강조한다. 클레멘트 그린버그, 조주연 옮김, 「모더니즘 회화」, 『예술과 문화』, 경성대학교 출판부, 2004, p.346.

또한 이전의 회화를 지배해 온 내러티브로부터의 탈출이라 부를 만한 일이 결국 추상이라는 회화의 형식으로 귀결된다. 회화의 추상성이 이렇듯 내러티브 나아가 여타의 지표적 특성을 제거함으로써 물감의 물성을 여실히 드러내는 것으로 나타났다고 할 때, 윤태균이 제기하는 청각 경험 역시 인간의 청각 경험을 지배하는 언어의 의미를 제거하고 소리 자극에 관객을 던져 놓은 것, 그 물성에 노출되는 것으로 이해해 봄직하다. 즉, 윤태균은 우리를, 캔버스 위의 물감을 혼란으로 인지하게 했던 또 다른 예술가 모네(Claude Monet)의 최초 감상자들을 당황하게 만든 그 혼돈에 빠뜨렸다고 볼 수 있지는 않은가하는 것이다. 모네와 그의 동료들을 ‘인상주의자’라 명명한 당대의 평론가들은 〈인상, 해돋이(Impression, soleil levant)〉의 해무리 부근에 그대로 드러난 주황과 흰색의 붓질을 참을 수 없었다. 그것은 떠오르는 태양이 아니라 튜브에서 짜낸 물감 그대로였으며 그러한 의미에서 그림 속 세계에 대한 이해 내지 어법을 불가능하게 하는 혼돈으로 귀결되었기 때문이다.

이후 회화의 전개는 그림이 걸리는 공간의 구성에도 영향을 끼친다. 소위 화이트 큐브라 불리는 오늘날 전형적인 전시장의 형태는 1920년대 뉴욕현대미술관의 초기 관장이었던 알프레드 바(Alfred H. Barr, Jr.)의 발명품과도 같다. 특히 이 시기가 추상 미술의 등장과 큐비즘, 야수파의 태동 이후임을 고려하면 화이트 큐브의 필연성은 자명하다. 읽을 수 없는 시각의 혼돈을 구분해 내기 위한 ‘없음’의 공간으로써의 흰 벽의 필요성이 대두된 것이다. 인상주의가 추상 회화로 귀결되었을 때, 화이트 큐브는 언어가 아닌 물감 자체를 주장하는 회화를 위한 시각적 여백으로써 탄생했다.

청각의 사건

윤태균은 이 화이트 큐브의 조도를 낮추고 검은 천으로 구획하여 청각에 더욱 집중하게 만드는 한편, 그 천으로 관람객의 동선을 구성했다. 화이트 큐브가 물감의 혼돈 내지 추상성으로 인해 그에 대비되는 흰 벽을 필요로 했다면, 《소닉 크로노시스》는 시각 자극을 줄임으로써 청각에 더욱 집중하도록 만든다. 이에 더불어 시각과 대비되는 청각의 특성은 이 전시에서 더욱 극대화된다. 시각 정보는 눈꺼풀을 감거나 시야를 돌림으로써 나의 의지로 제한할 수 있지만 청각은 그렇지 않다. 소리는 벽을 넘고 그 틈에 새어든다. 전시에서 소리의 혼돈에 빠진 관람객이 도망칠 수 있는 곳은 없다. 검은 천과 그 사이 서 있는 스피커들 사이를 걸으면서 관객은 거리의 경적을 듣고 자장가를 들으며 때때로 들리는 시인의 언어를 찾지만 낮은 조도로 트레싱지에 인쇄된 그 작은 글자를 읽을 수는 없다. 그렇게 여기서 시각은 길을 잃는다.

우리 신체 감각의 특성, 즉 시각 정보가 결핍될수록 몸의 다른 감각이 곧추선다는 점은 이 전시의 관람 경험을 하나의 ‘사건’으로 만든다. 시각 정보의 결여는 특히 청각을 예민하게 만드는데, 따라서 《소닉 크로노시스》에서 관람객은 신체의 긴장도를 높게 유지한 채로 이동하면서 사운드의 혼재를 경험하게 되는 것이다. 눈이 대상을 대상화하고 정보를 분석해 두뇌의 일로 만든다면 청각은 몸으로 전달되고 인지의 일은 추후의 것이 된다. 우리의 이해는 현재의 경험을 과거와 유비하여 규정함으로써 이해의 단계로 진입한다. 그러나 《소닉 크로노시스》의 경험은 이러한 기존의 이해의 범주에서 벗어난다. 낯선 청각 경험 속에서 생경하게 다가오는 지금 나의 현전은 하나의 사건으로 나의 신체에 오롯이 새겨지는 것이다.

시공간-내-현전

로버트 모리스(Robert Morris)의 미니멀리즘에서 관객의 작품 감상 과정은 찰나의 시각 경험이 아니라 시간의 흐름에 따르는 몸의 경험이 되는 것이었다. 이지은, 『감각의 미술관』, (주)문학동네, 2012, p.43.

《소닉 크로노시스》에서 관객은 공간을 구획하는 검은 천, 오브제이자 소리 자극의 주체로서 서있는 여섯 대의 스피커 사이를 헤매는 경험을 하게 된다. 관람객은 상이한 위치에서 서로 다르게 들리는 소리들을 들으면서 자신이 매번 다른 관계 속에 있다는 것을 인식하게 된다. 이때 규명되는 소리, 규명할 수 없는 소리, 그 사이에서 사건의 정도를 결정지을 정동의 조수와 같은 물결은 시공간 내 나의 신체적 현전을 재인하는 맥동이 된다.

사건으로서의 예술 경험

갤러리는 일정한 행동 양식을 전제한다. 앞서 언급한 흰 벽의 직사각형 구조, 조용한 관람객들, 대화는 가까이서 낮은 목소리로 하기 마련이다. 그에 대비되는 것으로써 《소닉 크로노시스》는 주지하듯 나의 신체를 경험 속에 현전하도록 만든다. 이해는 한편으로 몰이해이다. 이 모순된 문장으로 이야기하고자 하는 바는 우리가 무엇을 이해했다고 판단하는 순간 더 이상 생각하거나 그 이상의 관계맺기에 노력하지 않기 때문이다. 익숙함은 나를 변화시키는 사건을 만들지 못한다. 반면, 사건은 매번 다르기에 문제적이다. 사건이 되지 않으면 변화되지 않는다. 윤태균이 제시한 이 세계는 낯선 혼돈일 수 있다. 그러나 그러하기에 예술이 오랫동안 존재했던 이유, 경계를 인지하고 탈주하는 그 역할을 여기서 다시 생각하게 되는 것이다.

배혜정(홍익대학교 초빙교수, 문화살롱5120 디렉터)

어둠 속에 몇 가지 단서가 주어진다. 트레싱지에 인쇄된 파형의 다이어그램과 싯구로 이루어진 타임테이블, 기획자와 시인의 편지, 기획자의 글 그리고 이미 나의 귀를 통해 순간을 지배하고 있는 것은 명확하게 규명되지 않는 소리(들)이다. 사운드 창작자이자 큐레이터인 윤태균은 창작자이자 기획자로서 이 전시 《소닉 크로노시스》를 만들었다. 소리를 만들고 시각장을 조율하는 그에게 이번 전시는 소리로 하나의 세계를 전개하는 일인 한편 소리와 시각 구성의 사이에서 그 경계의 일들을 드러내 보이는 일인 듯하다.

전시를 위해 윤태균은 6명의 사운드 아티스트, 작곡가와 함께 했다. 각각의 작업자로부터 받은 사운드 스케이프 트랙과 곡들은 거리의 소음과 같은 앰비언트 사운드와 드론 사운드 외에도 아이를 위해 부르는 엄마의 자장가 소리, 귀를 기울이면 잡히는 듯도 한 멜로디 등으로 구성되었고 기획자의 편집과 배치 과정을 거쳐 여섯 대의 스피커에 배분되었다. 전시장을 가로지르는 검은 천들은 각각의 소리 구역을 구획했다. 중간 중간 들려오는 남자의 목소리는 다이어그램과 함께 시간의 이정표 역할을 하는 듯 보인다. 그러나 이를 의지하고자 하는 관람객의 노력은 헛일이 되는데 그가 말하는 싯구가 종이에 적힌 약속대로 매번 정확한 음절로 들리는 것도 아니기 때문이다. 이해의 과정은 계속 미끄러지고 관람객은 소리의 혼돈 속에 남는다.

소리라는 인간적인 개념

최초의 녹음기를 마주한 인간의 당황은 프리드리히 키틀러(Friedrich Kittler)가 녹음기를 라깡(Jacques Lacan)의 실재계에 견준 일에 비추어 생각해 볼 수 있다. 녹음기는 지나가는 차 소리, 환풍기 소리 등 그 시간 속 소음을 그대로 기록해 들려줌으로써 사실 우리의 실재에 너와 나의 목소리가 전하는 언어 외에 다양한 소리의 존재들이 있음을 확인하게 만든다. 이는 우리의 소리에 대한 이해가 매우 인간적이라는 점을 드러낸다. 말하자면, “음악을 듣는다”, “당신이 말을 건넨다”, “고양이가 나를 부른다”라는 인식은 내가 듣고 있는 세계 속에서 무언가를 추려서 듣는 일이다. 나의 청각장은 언제나 나의 의지와 행위에 무관하게 구성되지만 나는 목소리를, 벨소리를 인식한다. 그러한 측면에서 우리의 청각 경험은 인간의 인식의 장을 통해 구성된다. 여기서 전시의 혼돈의 이유가 해명된다. 윤태균이 제공하는 소리의 경험이 우리에게 낯선 것이다.

시각의 일

소위 현대미술, 그 중에서도 아는 사람들의 용어로 모더니즘 회화라 불리는 예술의 계보는 클레멘트 그린버그(Clement Greenberg)에 의하면 에두아르 마네(Édouard Manet)에게서 시작되었다. 그린버그는 마네의 회화가 캔버스 바탕의 평평한 표면을 선언한 이후 “실제의 물감”이 명백히 드러나게 되었음을 강조한다. 클레멘트 그린버그, 조주연 옮김, 「모더니즘 회화」, 『예술과 문화』, 경성대학교 출판부, 2004, p.346.

또한 이전의 회화를 지배해 온 내러티브로부터의 탈출이라 부를 만한 일이 결국 추상이라는 회화의 형식으로 귀결된다. 회화의 추상성이 이렇듯 내러티브 나아가 여타의 지표적 특성을 제거함으로써 물감의 물성을 여실히 드러내는 것으로 나타났다고 할 때, 윤태균이 제기하는 청각 경험 역시 인간의 청각 경험을 지배하는 언어의 의미를 제거하고 소리 자극에 관객을 던져 놓은 것, 그 물성에 노출되는 것으로 이해해 봄직하다. 즉, 윤태균은 우리를, 캔버스 위의 물감을 혼란으로 인지하게 했던 또 다른 예술가 모네(Claude Monet)의 최초 감상자들을 당황하게 만든 그 혼돈에 빠뜨렸다고 볼 수 있지는 않은가하는 것이다. 모네와 그의 동료들을 ‘인상주의자’라 명명한 당대의 평론가들은 〈인상, 해돋이(Impression, soleil levant)〉의 해무리 부근에 그대로 드러난 주황과 흰색의 붓질을 참을 수 없었다. 그것은 떠오르는 태양이 아니라 튜브에서 짜낸 물감 그대로였으며 그러한 의미에서 그림 속 세계에 대한 이해 내지 어법을 불가능하게 하는 혼돈으로 귀결되었기 때문이다.

이후 회화의 전개는 그림이 걸리는 공간의 구성에도 영향을 끼친다. 소위 화이트 큐브라 불리는 오늘날 전형적인 전시장의 형태는 1920년대 뉴욕현대미술관의 초기 관장이었던 알프레드 바(Alfred H. Barr, Jr.)의 발명품과도 같다. 특히 이 시기가 추상 미술의 등장과 큐비즘, 야수파의 태동 이후임을 고려하면 화이트 큐브의 필연성은 자명하다. 읽을 수 없는 시각의 혼돈을 구분해 내기 위한 ‘없음’의 공간으로써의 흰 벽의 필요성이 대두된 것이다. 인상주의가 추상 회화로 귀결되었을 때, 화이트 큐브는 언어가 아닌 물감 자체를 주장하는 회화를 위한 시각적 여백으로써 탄생했다.

청각의 사건

윤태균은 이 화이트 큐브의 조도를 낮추고 검은 천으로 구획하여 청각에 더욱 집중하게 만드는 한편, 그 천으로 관람객의 동선을 구성했다. 화이트 큐브가 물감의 혼돈 내지 추상성으로 인해 그에 대비되는 흰 벽을 필요로 했다면, 《소닉 크로노시스》는 시각 자극을 줄임으로써 청각에 더욱 집중하도록 만든다. 이에 더불어 시각과 대비되는 청각의 특성은 이 전시에서 더욱 극대화된다. 시각 정보는 눈꺼풀을 감거나 시야를 돌림으로써 나의 의지로 제한할 수 있지만 청각은 그렇지 않다. 소리는 벽을 넘고 그 틈에 새어든다. 전시에서 소리의 혼돈에 빠진 관람객이 도망칠 수 있는 곳은 없다. 검은 천과 그 사이 서 있는 스피커들 사이를 걸으면서 관객은 거리의 경적을 듣고 자장가를 들으며 때때로 들리는 시인의 언어를 찾지만 낮은 조도로 트레싱지에 인쇄된 그 작은 글자를 읽을 수는 없다. 그렇게 여기서 시각은 길을 잃는다.

우리 신체 감각의 특성, 즉 시각 정보가 결핍될수록 몸의 다른 감각이 곧추선다는 점은 이 전시의 관람 경험을 하나의 ‘사건’으로 만든다. 시각 정보의 결여는 특히 청각을 예민하게 만드는데, 따라서 《소닉 크로노시스》에서 관람객은 신체의 긴장도를 높게 유지한 채로 이동하면서 사운드의 혼재를 경험하게 되는 것이다. 눈이 대상을 대상화하고 정보를 분석해 두뇌의 일로 만든다면 청각은 몸으로 전달되고 인지의 일은 추후의 것이 된다. 우리의 이해는 현재의 경험을 과거와 유비하여 규정함으로써 이해의 단계로 진입한다. 그러나 《소닉 크로노시스》의 경험은 이러한 기존의 이해의 범주에서 벗어난다. 낯선 청각 경험 속에서 생경하게 다가오는 지금 나의 현전은 하나의 사건으로 나의 신체에 오롯이 새겨지는 것이다.

시공간-내-현전

로버트 모리스(Robert Morris)의 미니멀리즘에서 관객의 작품 감상 과정은 찰나의 시각 경험이 아니라 시간의 흐름에 따르는 몸의 경험이 되는 것이었다. 이지은, 『감각의 미술관』, (주)문학동네, 2012, p.43.

《소닉 크로노시스》에서 관객은 공간을 구획하는 검은 천, 오브제이자 소리 자극의 주체로서 서있는 여섯 대의 스피커 사이를 헤매는 경험을 하게 된다. 관람객은 상이한 위치에서 서로 다르게 들리는 소리들을 들으면서 자신이 매번 다른 관계 속에 있다는 것을 인식하게 된다. 이때 규명되는 소리, 규명할 수 없는 소리, 그 사이에서 사건의 정도를 결정지을 정동의 조수와 같은 물결은 시공간 내 나의 신체적 현전을 재인하는 맥동이 된다.

사건으로서의 예술 경험

갤러리는 일정한 행동 양식을 전제한다. 앞서 언급한 흰 벽의 직사각형 구조, 조용한 관람객들, 대화는 가까이서 낮은 목소리로 하기 마련이다. 그에 대비되는 것으로써 《소닉 크로노시스》는 주지하듯 나의 신체를 경험 속에 현전하도록 만든다. 이해는 한편으로 몰이해이다. 이 모순된 문장으로 이야기하고자 하는 바는 우리가 무엇을 이해했다고 판단하는 순간 더 이상 생각하거나 그 이상의 관계맺기에 노력하지 않기 때문이다. 익숙함은 나를 변화시키는 사건을 만들지 못한다. 반면, 사건은 매번 다르기에 문제적이다. 사건이 되지 않으면 변화되지 않는다. 윤태균이 제시한 이 세계는 낯선 혼돈일 수 있다. 그러나 그러하기에 예술이 오랫동안 존재했던 이유, 경계를 인지하고 탈주하는 그 역할을 여기서 다시 생각하게 되는 것이다.